Modo hacer y modo ser

Cuando practicamos la soledad y el silencio descubrimos cómo funciona nuestra mente y cuáles son sus tendencias: sus gustos, sus condicionamientos, los hábitos que sigue, a dónde le gusta viajar (ya sabemos que nuestra mente es muy viajera). Una parte importante del malestar y del estrés que padecemos procede de estos hábitos de la mente. Unos hábitos que podemos empezar a conocer gracias a la soledad y el silencio. Lógicamente, si aumentamos nuestra autoconciencia y autobservación vamos a comenzar desde una buena base que nos lleve a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno. La mente humana cuenta con dos modos de funcionamiento: modo hacer y modo ser. En el modo hacer la mente está centrada en lo que le falta, en el déficit, en lo que no tiene. Es el funcionamiento mental que categoriza, clasifica, ordena, marca objetivos, planifica, analiza, compara. Se centra, fundamentalmente, en los resultados, siendo estos la parte más productiva. Este modo se mueve en dos puntos de referencia: el pasado y el futuro. Así, el presente carece de sentido, siendo un mero trámite para llegar a un supuesto futuro en el que no faltará nada. Cuando estamos en este modo mental creemos que la felicidad nos espera en ese futuro. Todo lo que ahora nos está perturbando no existirá. Tenemos esa idealización, una ilusión vacía. Y, curiosamente, cada vez que llegamos a ese supuesto futuro lleno de perfección (si es que alguna vez llegamos), automáticamente vuelve a desplegarse otro nuevo futuro que comenzamos a perseguir con ansia. Esta forma de comportarse provoca mucho desgaste de energía. Si nos paramos a pensar en ser siempre productivos, nos daremos cuenta de que en nuestra vida existen muchos momentos donde no hay nada que conseguir, nada que resolver, ningún lugar al que ir. No obstante, el modo hacer es muy útil para algunas situaciones concretas: si tengo que conseguir un proyecto, he de analizar mi avance para sopesar lo que aún queda por lograr. Este modo de hacer nos ayuda a encontrar la mejor alternativa y, una vez descubierta, nos ayuda a ponerla en práctica, en marcha. Me gustaría que nos hiciéramos las siguientes preguntas: ¿Utilizamos este modo en otras situaciones? ¿Lo usamos con las personas que nos rodean, en nuestras relaciones, conmigo misma? ¿Lo hacemos centrándonos en lo que falta, en lo que no tenemos? Lo que normalmente ocurre es que utilizamos el modo hacer en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida, enfocándonos en lo que nos falta para que sea perfecto. Al final, lo que ocurre cuando somos guiados por nuestra mente en el modo hacer es que dejamos de disfrutar, de ser felices con nuestras vidas, a pesar de que tengamos todas las razones objetivas para ser felices ¿Cómo es posible? El motivo es que dejamos de vivir realmente, ya que el modo hacer nos dice que lo que tenemos es incompleto. Si de verdad queremos resolver un problema, tal vez, nuestros pensamientos rumiantes nos alejen de la solución. Tal vez, una buena solución será dejar que la mente se calme, como cuando el agua agitada está turbia, y necesitamos que se calme para ver con claridad. Con la mente ocurre lo mismo, necesitamos que esas aguas se calmen para que, poco a poco, veamos con claridad y tomemos decisiones desde la calma. Así, estaremos más seguros de la decisión tomada y esta será más acorde con nuestra forma de ser. Tenemos otro modo, el modo ser, que potenciamos a través de la soledad y el silencio. El modo ser es el que nos lleva a la aceptación, un lugar donde la mente puede ser capaz de quedarse en calma y considerar la realidad de forma completa. En el modo ser se acepta todo como parte de la vida, no hay excepciones. Nos damos cuenta de que somos seres contingentes, limitados, y que la aceptación es el trampolín para abrazar plenamente la vida. Se procura la experiencia total de la vida. El modo ser está pegado al presente, observa con delicadeza todo lo que le sucede y lo acepta, permitiendo la llegada de cualquier situación vital sin forzarla y, así, podremos caminar como si estuviéramos besando la tierra con los pies. Fuente:https://colegiatansdc.blogspot.com/2023/07/julio-2023.html

La amistad, la gran reina

Hablando de monarquía, me gustaría tratar de la gran reina: la amistad. De las tres relaciones importantes que tiene la vida: familia, pareja y amistad. Ella es la reina de todas. Si tuviera que definir la felicidad diría que es tener amigos, que triste debe ser no tenerlos. La amistad es la única relación importante que no necesita un papel para demostrarla. El día en que usted se casa firma un documento, incluso, en notaría y con testigos, y eso que nos estamos refiriendo al amor. Lo mismo pasa con la familia, se inventaron la partida de bautismo y el registro civil. En el caso de la amistad los burócratas no han podido inventar nada, solo basta con decir: somos amigos, y ya, el mundo cree. ¿No les parece esto muy bello? Que bajen el aviso cuando dos amigos vayan a una notaría a registrar su amistad en un documento con firma y contenido. Su majestad, la amistad, tiene niveles que la enriquecen, uno puede tener amigos para todo: amigos íntimos, para rumbear, para trabajar, amigos para hablar mierda, para filosofar, o amigos que reúnen todo eso, incluso, amigos que uno ni sabe por qué los tiene de amigos. Es que la amistad no requiere exclusividad, y aunque haya celos de amigos, no existen los cachos de amistad, o bueno, tal vez sí. El ser humano es muy versátil para inventarse formas de sufrir. La amistad tiene un amplio espectro, puedo ser amigo de mi mamá, de un tío o de un desconocido que me encontré un día cualquiera que terminó siendo el mejor amigo. Además, no tiene tiempo, se puede pasar años sin ver a un amigo y reencontrarse con la misma alegría de siempre. La amistad es voluntaria. Cuando uno comienza una amistad, no hay que demostrar nada y si las cosas no fluyen, chao, todos felices. En cambio, con el amor y la familia… Bueno, ya sabemos que pasa. Ahora bien, debería existir una ley de días de luto para aquellos que pierden a un amigo. Perder a un amigo, un amigo real, es igual o más doloroso que perder un amor. Es un sentimiento que no se valora en su real dimensión. Casi nadie dice: “¿Supiste lo de Alejandro? Está de luto. Perdió a un amigo”. Cuántas amistades se perdieron sin saber qué pasó, cuántas se fueron por cosas que hoy no valen la pena, cuánta tristeza hay detrás de la frase: “Nosotros éramos muy amigos, pero ya no”. No conozco la palabra que defina el fin de una amistad, habrá que inventarla, los alemanes sí la deben tener. Por eso hay que intentar estar a la altura de la amistad, porque ella es exigente, requiere madurez, paciencia, tolerancia y buenas excusas para cuando un mal amigo nos pida que le sirvamos de fiador. Amigos y amigas, cuidemos a la reina, honremos su reinado, hagámosle la venia a la amistad, a ella que es la mejor excusa para encontrar sin pretensiones el amor entre los desconocidos Dany Alejandro Hoyos Fuente: https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-amistad-la-gran-reina-DN18621442

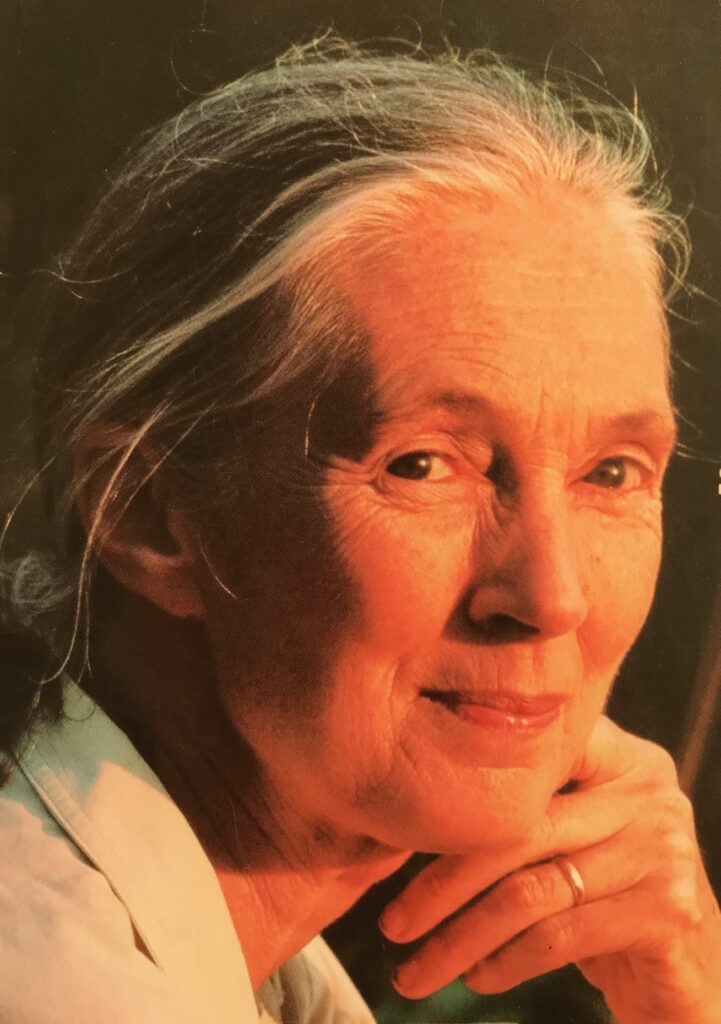

El libro de la esperanza

Este libro de Jane Goodall y Douglas Abrams (coautor) es un canto de esperanza. Douglas Abrams con un gran arte de la escritura, suscita preguntas posibilitando así que la conocida primatóloga nos trasmita a través de la experiencia de su vida, el por qué podemos aún tener esperanza en los tiempos actuales en que vivimos. Una vida de una gran fecundidad desde su trabajo de largos años con chimpancés, hasta su labor de despertar conciencias sobre el cambio climático. A raíz de una conversación con 12 estudiantes, Jane creó en 1993 el programa para jóvenes: Raíces y Brotes. El mensaje principal de esta iniciativa que hoy está presente en todo el mundo es : “cada persona individual es importante, tiene un papel que desempeñar y ejerce un impacto en el planeta cada día. Y podemos elegir el tipo de impacto que deseamos ejercer”.

Para la guerra nada…

Marta Gomez, cantautora colombiana, compuso más de 180 canciones. Tiene una preocupación especial por las diferentes realidades sociales que se viven en el mundo. La canción Para la guerra nada es un proyecto musical para la cual invitó a artistas de diferentes países a cantarle a la vida y a expresar su rechazo a la guerra. Ella escribe: “¡Cuánta creatividad desperdiciada hay en una guerra! ¡Cuántos cerebros trabajan sin descanso para inventarse un instrumento que sea más veloz, más eficaz, más potente! ¡Cuán distinto sería el mundo si sólo se usara nuestra imaginación para crear cosas que nos hicieran más felices! Hoy he invitado a amigos artistas de todas partes, a cantarle a la vida y a decirle, a gritarle, a cantarle al mundo que no queremos ser parte de esta guerra ni de ninguna otra, nunca más. Empecé con un verso y a ese verso se le fueron sumando otros y luego otros y así, nuestras voces se hacen fuertes y cantan a coro “para la guerra, nada.”

Educación y transformación social

Uno de los retos que se nos plantean en las sociedades del s. XXI es, sin duda, la convivencia y la paz. Esta es una tarea transversal y transdisciplinar, en la que todos debemos implicarnos. Sin duda, este empeño ha de nacer de la creatividad y la inteligencia colectiva, pues ya no puede sustentarse en ninguna disciplina particular, porque la nueva realidad y los nuevos desafíos obligan a la transdisciplinariedad y a un enfoque holístico de la acción social y educativa. Una de las carencias más graves de la sociedad civil, es que está estancada en una etapa crítica. Nos movilizamos para la denuncia y la crítica, pero no tanto para la propuesta y el cambio social. No quiero decir con esto que no tengamos que ser críticos y denunciar la injusticia; pero muchas veces criticar y decir lo mal que va todo, se convierte en una excusa para no hacer nada. La crítica y la queja, no son un buen motor para la transformación social. Hemos de ser capaces de superar la crítica y transformarla en propuestas constructivas. Pues como nos recordaba Alfons Banda en el I Congreso Edificar la Paz en el s. XXI (Barcelona, 2012), la sociedad civil no estará madura hasta que supere la etapa crítica y pase a una etapa propositiva. Para avanzar hacia esa madurez de la sociedad civil, una sociedad civil capaz de hacer propuestas concretas para mejorar la convivencia y exigir a las instancias gubernamentales que las apliquen. Para que este salto cualitativo sea posible, las estancias educativas debemos incorporar de manera plena lo «común», lo comunitario, en los proyectos educativos desde los primeros ciclos formativos. Nuestros esfuerzos deben centrarse en lograr una ciudadanía más activa y más activada. Que defienda sus derechos y asuma sus responsabilidades, que interiorice lo comunitario como parte esencial de su configuración como sujeto individual. Así, uno de los desafíos más importantes de la educación, será desarrollar las competencias necesarias para vivir y relacionarse dentro de la comunidad social, de tomar parte, de participar en la vida social, económica, cultural y política de su entorno. Y esto pasa por incorporar aspectos como la participación, el empoderamiento y el desarrollo de capacidades y habilidades ciudadanas. Pues si esperamos a la edad adulta para motivar y capacitar en las competencias ciudadanas y de lo comunitario, ya es tarde. Para avanzar hacia el desarrollo de sujetos sociales “plenos”: ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar, sentir, decir y hacer por sí mismos, capaces de transformar su realidad personal; pero también, hemos de incorporar a la educación el ámbito de lo común, de lo comunitario. El desafío es motivar y capacitar a las nuevas generaciones para incluirse en el tejido social, de sumar sus fuerzas con otras personas, de asociarse libremente, de incorporarse a las organizaciones sociales y ciudadanas. Para ello, hemos de desarrollar modelos de intervención educativa que -sin olvidar ni desatender el desarrollo de las capacidades personales- refuercen sus capacidades relacionales, organizativas y de acción colectiva sobre el entorno sociocomunitario, para poder reivindicar y poner en pie respuestas propias a sus necesidades. Maria Aguilera Fuente: https://universitasalbertiana.org/2021/12/educacion-y-transformacion-social/

Dime como ser pan

Salomé Arricibita, cantautora, nació en Pamplona (España) en 1966, apasionada de la música y de la naturaleza. Estudió medicina y música. En esta canción: “Dime cómo ser pan”, se pregunta cómo ser alimento que sacia y trae paz.

Si alguna vez olvido…

Si alguna vez olvido quien soy…Dile a la luna llena que necesito verla…Y a las estrellas que vigilen, que no me apague…Recuérdame cada intento…Para que recuerde que fui capaz…Enséñame montañas, sonrisas y nubes…Y dime que me esperan…Tararéame bajito y balancea mi cinturapara que la música regrese a mis pulmones…Susúrrame un «te quiero»para que mi corazón recuerde lo que es latir…Dime que los sueños son más reales que la realidady que me esperas allí para demostrármelo…Tráeme lluvias y tormentas para poder resguardarme en casa…Inventa fantasías que hagan temblar mi piel…Abre puertas que resuciten mi alma y me devuelvan la fe…Átame a tu abrazo y no me dejes escapar…Mírame a los ojos para que los tuyos griten mi nombrey me reconozca de nuevo…Y hazme saber que el amanecer no amanece sin mi despertar…Si alguna vez olvido quien soy…Por favor…No lo olvides tu…” Fuente: Campaña chilena sobre el Alzheimer

Gente luminosa

Canción de El Arrebato, Javier Labandón, cantautor español de rumba-pop. Sí, me quedo con quien me cuida, me valora y me hace reír. Con quien me escucha atentamente y procura mi bien. Con quién se queda a pesar de todo; me acepta y me ama tal y como soy. Gente luminosa, luz para los otros y nuestro mundo.

Hacia una cultura de los cuidados

Hoy, las personas mayores (65 años o más) constituyen el grupo de edad que crece más rápido en el mundo. Según la ONU, globalmente y por primera vez en 2018, las personas mayores superaron en número a la de los niños menores de 5 años, y para 2050 el número de personas mayores superará al de adolescentes y jóvenes (entre los 15 y los 24 años). Algunas regiones, como Europa y Asia Oriental, ya se enfrentan a un reto considerable a la hora de apoyar y atender a esas personas. A medida que la esperanza de vida sigue aumentando, puede que el papel de las personas mayores en las sociedades y las economías sea más importante. Debemos adaptar los sistemas de educación, atención sanitaria y protección social para proporcionar una red de protección social a este grupo etario cada vez mayor. Los modelos de cuidados han ido evolucionando desde una atención centrada en el seno de la familia, en la que las personas cuidadoras principalmente eran mujeres, a una socialización de los cuidados en la que la institucionalización es el recurso más habitual ante la pérdida de autonomía de una parte y la dificultad del entorno familiar para compatibilizar la atención y cuidados necesarios, con otras realidades familiares o profesionales. En un estudio realizado hace unos años por el Programa de mayores de la Obra Social de la Caixa, se concluía que la mitad de los ancianos encuestados expresaban el deseo de continuar en su domicilio en el caso de requerir cuidados. Además, es elocuente la experiencia vivida durante la pandemia de coronavirus en tantas residencias de ancianos, donde la concentración en el mismo lugar de tantas personas frágiles y la dificultad para atenderlas por falta de medios humanos y materiales, generó situaciones muy difíciles de gestionar, a pesar de la abnegación y el buen hacer de muchos profesionales dedicados a la asistencia. Este nuevo escenario ha hecho más visibles las carencias en el modelo de cuidados y el grave problema de salud pública que supone. Parece necesario y deseable avanzar en una reflexión que configure un nuevo paradigma en el modo de convivir entre las distintas generaciones, dando prioridad a los más vulnerables. Posiblemente se trate de un giro copernicano, que como en el caso de aquellos descubrimientos científicos de Copérnico revolucionaron el modo de entender los movimientos de los astros en el siglo XIV, en nuestro tiempo los acontecimientos vividos nos proponen un cambio en la mirada, tomarse tiempo para identificar las inercias que hasta ahora nos han guiado y reconsiderar los nuevos caminos a transitar. Entender que la experiencia de los cuidados se desarrolla en un contexto de interdependencia, de realidad compartida en la que, por ambas partes, personas que precisan cuidados y personas que cuidan, se ha de replantear la autonomía y el devenir cotidiano de cada una de ellas y de todas en su conjunto. Un salto cualitativo hacia la cultura del cuidado Se necesita un giro copernicano a partir de una mirada innovadora en la gestión del tiempo, de los espacios, de los estilos de vida. Veamos por ejemplo cómo: Necesitamos avanzar hacia una cultura de los cuidados, comenzando desde la infancia en las familias y en los centros educativos; promover el acercamiento intergeneracional que permita entender nuestra vejez, a la que posiblemente llegaremos. Promover más visibilidad en los medios de iniciativas que acerquen y permitan conocer mejor la diversidad contenida en esta etapa vital y los valores que ofrece. La vejez es nuestra vejez, la de cada persona que ya llevamos dentro el anciano o anciana que posiblemente llegaremos a ser. Reconozcamos el giro copernicano para caminar hacia una sociedad en donde nadie sobra; todos sumamos. Remedios ORTIZ JURADO Fuente: https://www.revistare.com/2022/04/hacia-una-cultura-de-los-cuidados/

Regalo