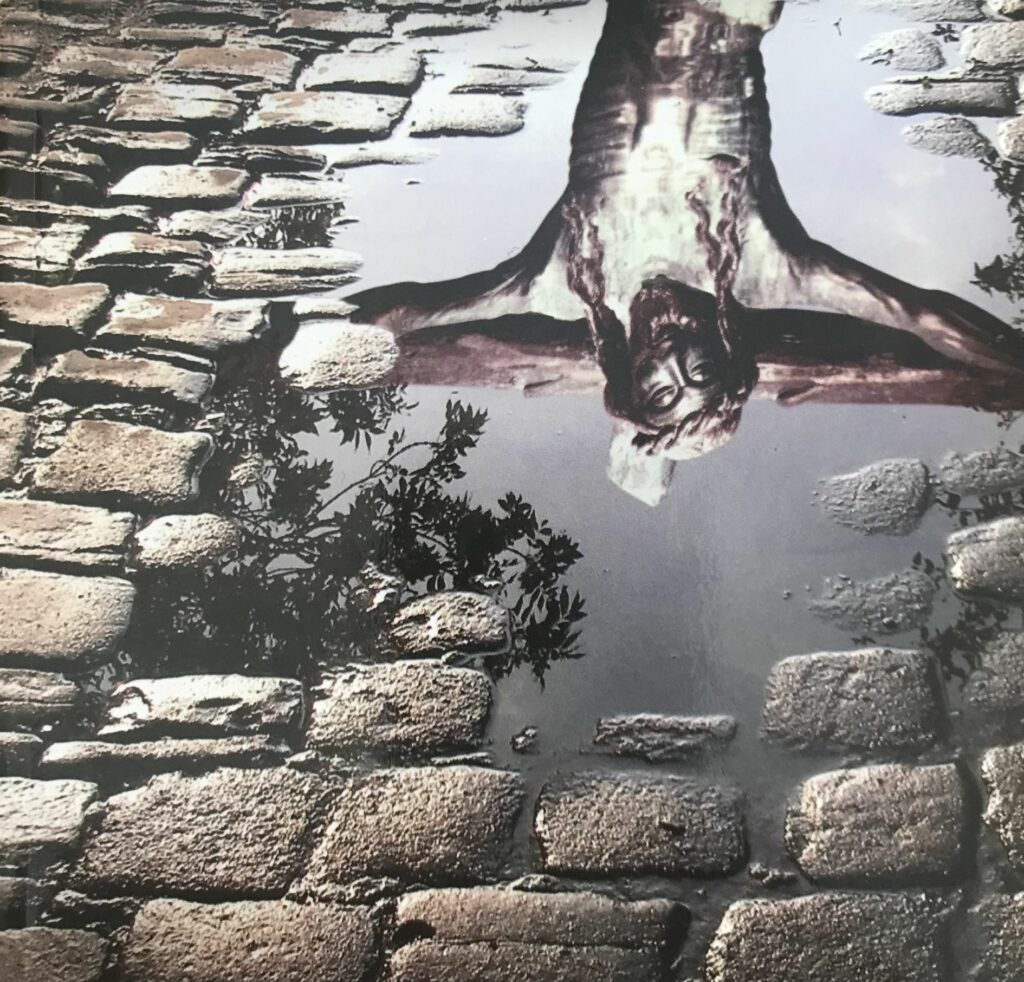

Entre Oriente y Occidente

Diseño de cubierta: Antonio Santos Entre Oriente y Occidente, Cinto Busquet, Editorial Ciudad Nueva, 2007 El autor, Cinto Busquet (Gerona, 1961) ha vivido 17 años en Japón, donde se licenció en Teología. Se ha especializado en Teología de las religiones. Desea compartir sus vivencias y su unicidad; ofrecer lo que lleva dentro… Nos abre horizontes, y nos estimula a pensar y preguntarnos sobre lo que es esencial. El último capítulo nos habla del rostro de Dios. Dios se muestra a través de los demás y con los demás. Sin duda el testimonio de Cinto, sincero y lleno de belleza, nos ayuda a encontrarnos con Dios.

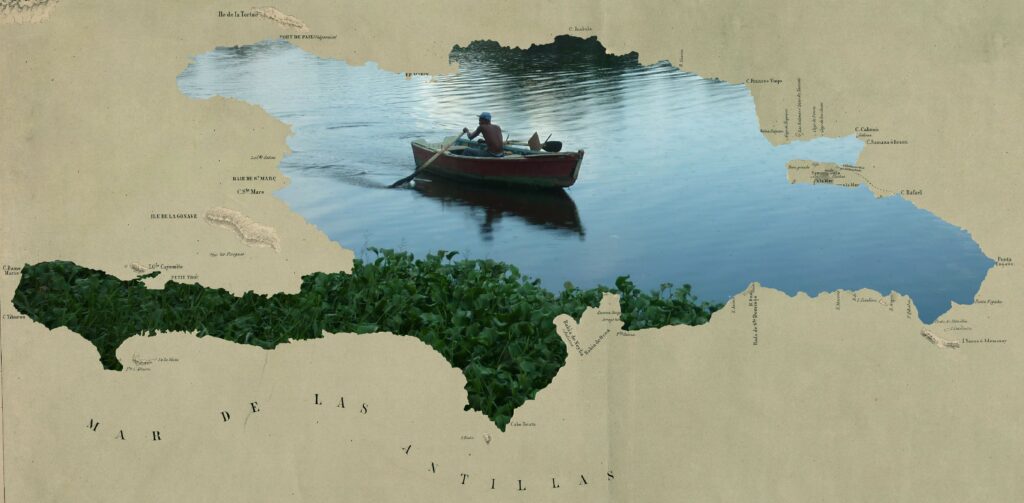

Queloide

Buscar paz en el diccionario digital de La Real Academia Española da muchos resultados, de ellos me inclino por «Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos». Esta idea de paz es uno de los tantos deseos que vienen a mi mente cuando abordo la relación entre República Dominicana y Haití. Para poder trabajar con herramientas pacificadoras, se hace urgente ir al centro de las problemáticas. En el caso de la relación entre ambos lados de la isla antillana de Quisqueya, debemos observar los constantes discursos de odio orquestados por grupos políticos y familias adineradas. Discursos con un deseo de tirar más hacia una santificación de lo blanco y demonizar todo aquello conectado con lo africano. Esos discursos llevan siglos trabajando el imaginario de los dominicanos hacia los haitianos y levantando un muro de resentimiento por una historia manipulada por los grupos de poder. Una historia que lleva tiempo creando queloides en ambos lados. Eller (2016: 71) expone en su libro que «Un pequeño grupo de escritores suplantó todo con una leyenda obsesionada por el heroísmo de un solo hombre, rubio y de ojos azules, quien apenas había estado en territorio dominicano durante esas décadas: Juan Pablo Duarte». Su libro Soñemos juntos presenta una amplia investigación que entre los muchos datos que da, muestra a la élite dominicana abrazando la supremacía blanca y acusando a Haití de todos sus males desde una visión racista. La exposición Queloide presentada en Tangent Projects (Barcelona, 2022) y curada por Paloma Chavez Muente, finalizó el viernes 27 de mayo y propone desde las artes una reflexión a la memoria histórica que conecta ambos países. Con bordados, fotografías, collage, instalación audiovisual y performance, la exposición teje un imaginario colectivo que nace de la persecución y masacre de la población haitiana y dominicanos negros en la República Dominicana en 1937. Las obras reflexionan sobre las heridas, de las que permanecen bajo la piel y de las heridas que deben salir a la superficie para ser sanadas. La masacre de 1937, también conocida como «el corte», es un momento trágico para la historia de ambas naciones. Es un tema que necesita ser abordado desde la perspectiva de otredad, territorio y debates de política actual. Como artista, me quedo con una pregunta dirigida a la isla desde esa herida de la masacre: ¿Quién puede soñar? Thelma VANAHÍ Fuente: https://www.revistare.com/2022/06/queloide/

Celebremos el feminismo como un soplo de aire fresco

El tema del Día Internacional de la Mujer, » Igualdad de género hoy para un mañana sostenible «, celebrado en marzo de 2022, me recordó a la fallecida Kamla Bhasin , una icónica científica social india y feminista socialista por convicción. Su famosa cita se me quedó grabada para siempre: «¡Los hombres de calidad no le temen a la igualdad!» Trabajó con las Naciones Unidas durante 27 años en asuntos como igualdad de género y justicia, medios de vida sostenibles, patriarcado, feminismo, políticas de identidad y militarización y, con un programa de propiedad compartida llamado Sangat, una red feminista, para los derechos humanos. Mientras me preparo para las actividades del próximo Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2023, la primera actividad que pensé fue escribirle a Global Sisters Report sobre el tema del feminismo. Kamla Bhasin dijo : «Conozco a suficientes mujeres que son totalmente patriarcales, que están totalmente en contra de las mujeres, que les hacen cosas desagradables a otras mujeres, y he conocido a hombres que han trabajado por los derechos de las mujeres toda su vida. El feminismo no es biológico: el feminismo es una ideología». Creo que para que el Día Internacional de la Mujer sea impactante hay que entender qué es el feminismo. Según el sitio web del Día Internacional de la Mujer, «Gloria Steinem, feminista, periodista y activista de renombre mundial, explicó una vez : ‘La historia de la lucha de las mujeres por la igualdad no pertenece a una sola feminista, ni a ninguna organización, sino a los esfuerzos colectivos de todos los que se preocupan por los derechos humanos.’ « quiero ir más allá; no sólo trabajando colectivamente por los derechos humanos sino por los derechos de todos los seres. El feminismo exige que rompamos los estereotipos y la discriminación entre «nosotros» y «ellos» y abracemos la espiritualidad de «ambos y» donde se valora y celebra la diferencia. Al educar a sus nueve hijas, mi padre adoptó una posición contracultural a favor de la educación femenina; esa fue una opción feminista que iba contra las corrientes de la sociedad patriarcal. Nos hizo valernos por nosotros mismos, al hacer de la educación una alternativa a la dote. La formación y educación familiar que recibí me hizo tomar conciencia de mi dignidad como persona creada a imagen y semejanza de Dios, y encendió la chispa divina del feminismo. Más tarde, mientras servía a los indígenas desfavorecidos, especialmente a las niñas y mujeres en áreas tribales remotas de Gujarat, Rajasthan, Odisha y Maharashtra; y más tarde, cuando serví como presidente del Consejo de Religiosos de la India en la diócesis de Vasai, me di cuenta profundamente de la desigualdad incrustada en la sociedad india y la actitud discriminatoria hacia las niñas/mujeres. En el camino aprendí que el feminismo no es cambiar las manos que detentan el poder sino cambiar la definición de poder. Existe un malentendido generalizado de que las feministas son anti-iglesia y anti-masculinas. Que no van regularmente a Misa y reaccionan a los sacerdotes; son personas enojadas, rebeldes que adoptan una postura de confrontación y son demasiado críticas y hacen demasiadas preguntas. Algunos son reacios incluso al uso de la palabra feminismo. Aunque las feministas son en realidad anti-desigualdad y no anti-hombres, ¡para muchos la palabra «feminismo» es una mala palabra! Veo el feminismo como pro-iglesia, pro-humanidad y pro-ecología, en definitiva pro-todo ser. Si bien algunas feministas en los primeros días adoptaron posturas antipatriarcales extremas, también es bueno tener en cuenta que aquellos que quieren aferrarse al patriarcado tienen un interés personal en etiquetar y difamar a todas las feministas. El feminismo es una visión del mundo. Al ver la vida desde abajo, critica los sistemas construidos sobre el poder de unos pocos y la impotencia de la mayoría. La cosmovisión feminista promueve el pensamiento y la vida compasivos. Es holístico y fomenta la conexión íntima con la Madre Tierra. Ve la carne como una bendición. El feminismo celebra cualquier movimiento no jerárquico, igualitario en cuanto a la distribución de los recursos, el cuidado del planeta y la dignidad de la vida de todos los seres, y se enfoca en promover la paz cósmica. Una cultura patriarcal entrena a los hombres para ser agresivos y altamente competitivos, por lo que no es de extrañar que tengamos tanta violencia y tantas guerras. Los heridos siguen hiriendo a otros, perpetuando así la cadena de violencia. Todas tienen que pagar un alto precio por ignorar o suprimir la dimensión femenina. Gloria Steinem dijo: «Una feminista es cualquier persona que reconoce la igualdad y la humanidad plena de mujeres y hombres». El feminismo exige un sano equilibrio entre lo racional y lo emocional tanto en mujeres como en hombres. Definir los sexos por rasgos estereotipados y limitarlos por razones físicas a roles separados, debería ser reemplazado por la noción de «ser-idad» cósmica. La diferencia básica entre los sexos es un ejemplo de cómo la naturaleza crea diversidad. Las feministas son hombres y mujeres con diferentes orientaciones, con capacidad intelectual y coraje heroico para desafiar audazmente los poderes religiosos y políticos. En una sociedad de género, las feministas no buscan la igualdad absoluta (que es prácticamente imposible), sino el derecho a ser tratadas en pie de igualdad con los demás seres humanos. El feminismo es una lucha por el reconocimiento del valor de cada ser. En su libro Heart of Flesh, Joan Chittister explica claramente una cosmovisión alternativa: El feminismo es una nueva cosmovisión… y una espiritualidad, que el mundo y la iglesia ignoran para peligro de todos nosotros y de sí misma también… [no] se trata simplemente de la feminidad. Se trata de otra forma de ver la vida, de otro conjunto de valores diseñados para nutrir un mundo moribundo y rescatar a cualquier persona que haya estado demasiado tiempo bajo sus pies, demasiado ignorada, invisible, invisible. El feminismo se trata de una nueva forma de pensar tanto para las mujeres como para los hombres que están cansados de la carnicería, asqueados por la explotación del mundo, desilusionados por las luchas por el poder y buscando… un corazón de carne en un mundo de piedra. Defender la igualdad y la justicia hará que seamos rechazados, descartados y amenazados por hombres y mujeres con mentalidad patriarcal. Solo los hombres

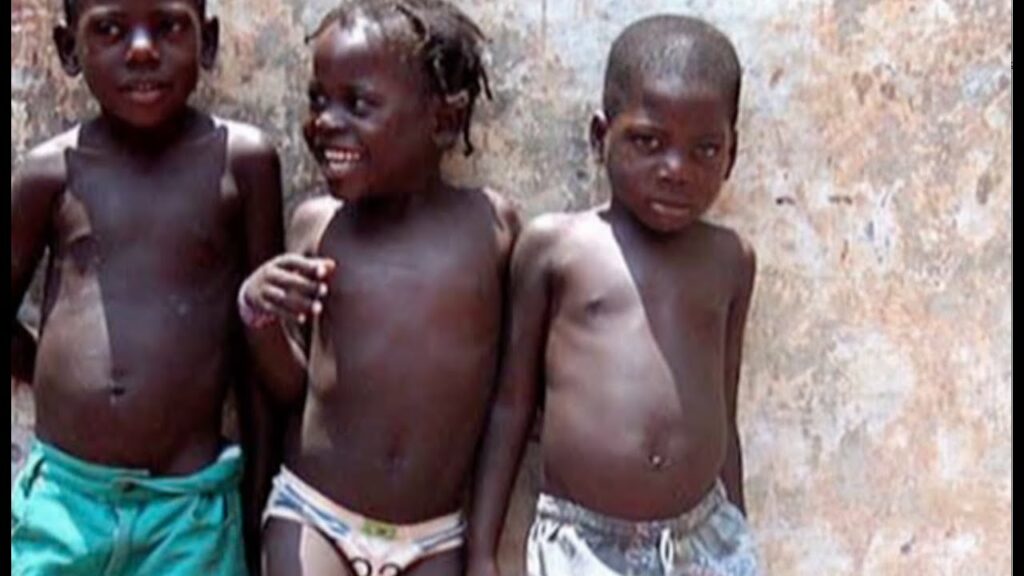

¿Quién?

El cantautor Luis Guitarra con su música pretende llegar al corazón de la gente. Nace en Madrid (1968) y se inicia en la música desde muy joven. Realiza cursos complementarios de guitarra moderna con Pepe Milán y de canción con Pedro Guerra, en la Escuela de Música Creativa (EMC) al tiempo que realiza la carrera de Periodismo. Humanista comprometido, ha viajado y trabajado en diferentes ONG’s tanto en Latinoamérica como en Africa. Cuenta en su haber más de 120 composiciones, algunas de ellas ganadoras en certámenes de composición e interpretación. Con su guitarra y creatividad, une música, trascendencia y solidaridad dándole a las letras ese toque de compromiso y reivindicación que son reflejo de su vida. En sus canciones nos presenta lugares y personas que ha conocido, también sus convicciones más íntimas de que es posible un mundo mejor en paz y sin violencia. La canción ¿Quién? de Luis Guitarra es un montaje musical en 🎬 VÍDEO SOLIDARIO ¡Ver este vídeo no tiene precio, pero tú puedes darle valor y aportar lo creas que es justo…! El 100% de tu aportación irá destinada a la ong «COMO TÚ, COMO YO» con la que Luis Guitarra colabora desde hace años para mejorar la vida de muchas otras personas en el mundo. ¿Te apuntas a esta cadena de música y solidaridad? 👉 www.comotucomoyo.org/videos Colabora por BIZUM (03562) Info o pedidos de CDs, talleres y conciertos: 🌐 www.luisguitarra.com ➡️ Facebook – @LuisGuitarraOK ➡️ Twitter – @LuisGuitarraOK ➡️ Instagram – @luisguitarraok

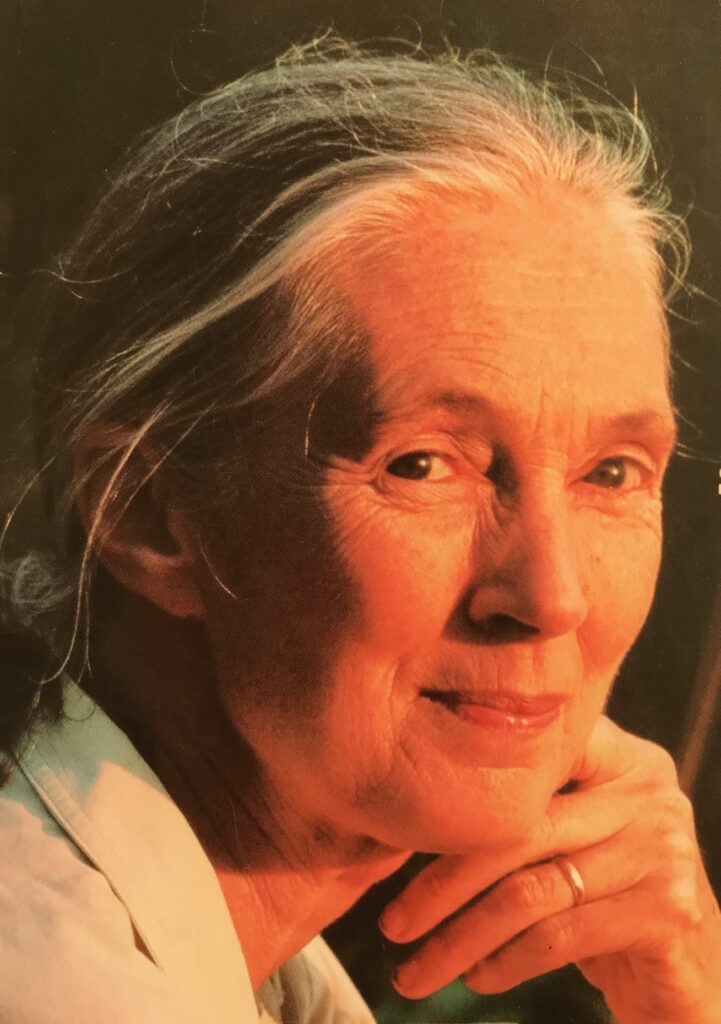

El libro de la esperanza

Este libro de Jane Goodall y Douglas Abrams (coautor) es un canto de esperanza. Douglas Abrams con un gran arte de la escritura, suscita preguntas posibilitando así que la conocida primatóloga nos trasmita a través de la experiencia de su vida, el por qué podemos aún tener esperanza en los tiempos actuales en que vivimos. Una vida de una gran fecundidad desde su trabajo de largos años con chimpancés, hasta su labor de despertar conciencias sobre el cambio climático. A raíz de una conversación con 12 estudiantes, Jane creó en 1993 el programa para jóvenes: Raíces y Brotes. El mensaje principal de esta iniciativa que hoy está presente en todo el mundo es : “cada persona individual es importante, tiene un papel que desempeñar y ejerce un impacto en el planeta cada día. Y podemos elegir el tipo de impacto que deseamos ejercer”.

Para la guerra nada…

Marta Gomez, cantautora colombiana, compuso más de 180 canciones. Tiene una preocupación especial por las diferentes realidades sociales que se viven en el mundo. La canción Para la guerra nada es un proyecto musical para la cual invitó a artistas de diferentes países a cantarle a la vida y a expresar su rechazo a la guerra. Ella escribe: “¡Cuánta creatividad desperdiciada hay en una guerra! ¡Cuántos cerebros trabajan sin descanso para inventarse un instrumento que sea más veloz, más eficaz, más potente! ¡Cuán distinto sería el mundo si sólo se usara nuestra imaginación para crear cosas que nos hicieran más felices! Hoy he invitado a amigos artistas de todas partes, a cantarle a la vida y a decirle, a gritarle, a cantarle al mundo que no queremos ser parte de esta guerra ni de ninguna otra, nunca más. Empecé con un verso y a ese verso se le fueron sumando otros y luego otros y así, nuestras voces se hacen fuertes y cantan a coro “para la guerra, nada.”

Nosotros y el Metaverso

Nosotros y el Metaverso Estamos a punto de entrar en una fase nueva de lo que llamamos “sociedad digital”, que inició con la creación de Internet y se popularizó a finales del siglo XX, y que ha avanzado a toda velocidad en el XXI ampliando su alcance y sofisticación. Las redes sociales, los satélites, la geolocalización, las compras digitales… todo ello y mucho más revoluciona la vida de más de medio planeta. Pero dentro de esta sociedad digital existen ámbitos en particular desarrollo, como el de los videojuegos, cada vez más sofisticados y con cientos de millones de usuarios. O las criptomonedas, que generan un creciente movimiento de dinero de manera completamente no-física, sino únicamente digital. O el “internet de las cosas”, un entramado de dispositivos personales que interactúan entre sí, como relojes, zapatillas, camisetas, cámaras ciudadanas, puertas, televisores, frigoríficos, lavadoras, automóviles, etc. Un verdadero tejido digital que configura la vida física de cada uno de nosotros. Más allá de la cuestión sobre los algoritmos y quién gestiona nuestros datos -un tema crucial de nuestro tiempo-, vemos que se está intensificando una línea de gigantescas inversiones sobre lo que empezó como “realidad virtual». Mark Zuckerberg, creador de Facebook, ha cambiado el nombre de su empresa y la ha llamado Meta. De Metaverso. El llamado “metaverso” (de “meta” o “más allá” y “universo”), permitirá a millones de personas sumergirse en realidades paralelas en tres dimensiones e interactivas, creadas digitalmente. Entraremos en entornos imaginarios o reales creados con gran detalle, a través de un sistema informático al que se accede no mirando una pantalla, sino interactuando por medio de unas gafas y otros dispositivos corporales, como guantes, zapatos, cinturones, que incorporan el movimiento de la persona y ésta se “mueve” en ese entorno, a través de un avatar o personaje, viviendo una experiencia totalmente inmersiva y envolvente. Podremos ser otras personas. O ser personajes imaginarios creados por nosotros mismos. Podremos visitar nuestra futura casa que aún no se ha construido, entrar en el sistema digestivo de un paciente, pasear por la antigua Roma y ver a Julio César, o conocer personalmente a Tutankamen, volar por el espacio sideral o ser aplaudidos por miles de personas en un estadio… Cualquier escenario real o ficticio estará al alcance de un clic. Cualquier personalidad y apariencia nos ocultará o expresará. ¿Cómo entender, qué priorizar, cómo educar en este contexto? Un desarrollo tan veloz como novedoso pone en cuestión todo nuestro modelo educativo, nuestro modo de entender a las personas y sus relaciones. El aprendizaje a través de transmisión oral interminable a personas pasivas queda totalmente desfasado. Y se requerirán en el futuro no sólo conocimientos, sino también y sobre todo habilidades y competencias humanas muy bien cimentadas. Por eso propongo ver todo este entramado con una mirada centrada en la persona, la familia y la comunidad físicas, y por supuesto la espiritualidad, además de la tecnología. A partir de ahí, entendiendo lo más posible al ser humano y sus características más propias, localizar los valores más importantes que debemos cultivar, siendo capaces al mismo tiempo de participar en la sociedad de nuestra época y más aún, darle sentido y crear ámbitos de convivencia. ¿Nos pasará lo mismo con la realidad virtual? Estamos a tiempo, en este naciente mundo llamado Metaverso. Por lo menos sigamos la pista y mantengámonos informados y alertas para entrar en esta nueva fase, para humanizarla y facilitar su mejor expresión educativa, con creatividad y valentía. Leticia SOBERÓN MAINEROFuente: https://www.revistare.com/2022/02/cinco-claves-para-vivir-en-la-era-metaverso/

Educación y transformación social

Uno de los retos que se nos plantean en las sociedades del s. XXI es, sin duda, la convivencia y la paz. Esta es una tarea transversal y transdisciplinar, en la que todos debemos implicarnos. Sin duda, este empeño ha de nacer de la creatividad y la inteligencia colectiva, pues ya no puede sustentarse en ninguna disciplina particular, porque la nueva realidad y los nuevos desafíos obligan a la transdisciplinariedad y a un enfoque holístico de la acción social y educativa. Una de las carencias más graves de la sociedad civil, es que está estancada en una etapa crítica. Nos movilizamos para la denuncia y la crítica, pero no tanto para la propuesta y el cambio social. No quiero decir con esto que no tengamos que ser críticos y denunciar la injusticia; pero muchas veces criticar y decir lo mal que va todo, se convierte en una excusa para no hacer nada. La crítica y la queja, no son un buen motor para la transformación social. Hemos de ser capaces de superar la crítica y transformarla en propuestas constructivas. Pues como nos recordaba Alfons Banda en el I Congreso Edificar la Paz en el s. XXI (Barcelona, 2012), la sociedad civil no estará madura hasta que supere la etapa crítica y pase a una etapa propositiva. Para avanzar hacia esa madurez de la sociedad civil, una sociedad civil capaz de hacer propuestas concretas para mejorar la convivencia y exigir a las instancias gubernamentales que las apliquen. Para que este salto cualitativo sea posible, las estancias educativas debemos incorporar de manera plena lo «común», lo comunitario, en los proyectos educativos desde los primeros ciclos formativos. Nuestros esfuerzos deben centrarse en lograr una ciudadanía más activa y más activada. Que defienda sus derechos y asuma sus responsabilidades, que interiorice lo comunitario como parte esencial de su configuración como sujeto individual. Así, uno de los desafíos más importantes de la educación, será desarrollar las competencias necesarias para vivir y relacionarse dentro de la comunidad social, de tomar parte, de participar en la vida social, económica, cultural y política de su entorno. Y esto pasa por incorporar aspectos como la participación, el empoderamiento y el desarrollo de capacidades y habilidades ciudadanas. Pues si esperamos a la edad adulta para motivar y capacitar en las competencias ciudadanas y de lo comunitario, ya es tarde. Para avanzar hacia el desarrollo de sujetos sociales “plenos”: ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar, sentir, decir y hacer por sí mismos, capaces de transformar su realidad personal; pero también, hemos de incorporar a la educación el ámbito de lo común, de lo comunitario. El desafío es motivar y capacitar a las nuevas generaciones para incluirse en el tejido social, de sumar sus fuerzas con otras personas, de asociarse libremente, de incorporarse a las organizaciones sociales y ciudadanas. Para ello, hemos de desarrollar modelos de intervención educativa que -sin olvidar ni desatender el desarrollo de las capacidades personales- refuercen sus capacidades relacionales, organizativas y de acción colectiva sobre el entorno sociocomunitario, para poder reivindicar y poner en pie respuestas propias a sus necesidades. Maria Aguilera Fuente: https://universitasalbertiana.org/2021/12/educacion-y-transformacion-social/

Vuelo superado

Cada 28 de diciembre, para mí, es la celebración de un nuevo nacimiento. Han pasado diecisiete años de lo sucedido, pero se mantiene vivo en mi mente por haber sobrevivido a un percance de salud inesperado. Esta situación concreta y otras son sacudidas, que permiten ver la fragilidad del ser humano y darse cuenta que en un instante todo puede cambiar. Por costumbre y buenos hábitos, organizamos, planificamos… y esto es necesario para el buen funcionamiento, pero pueden surgir y surgen imprevistos que deben aceptarse y adaptarse a los cambios. En lenguaje metafórico la vida es como un viaje que no conoces cuándo será el final del recorrido, que para algunos es muy largo y para otros es breve. En mi caso, el relato es a partir de un viaje largo en avión (Barcelona-París-Chile y desierto de Atacama). Antes de aterrizar en Santiago de Chile sentí un dolor profundo en la pierna izquierda cerca del tobillo. Seguí con este dolor hasta que no pude caminar. Estaba en el desierto y después de diversas consultas, realicé un vuelo de regreso a la ciudad de Santiago de Chile para ingresar de urgencias en el hospital. El diagnóstico fue ‘síndrome del viajero’, una trombosis venosa profunda. Pero lo más sorprendente es cuando en el hospital el doctor me dijo: «señora ha vuelto a nacer». ¡Qué regalo! El gran milagro fue que el coágulo quedó retenido y no se desplazó ni al pulmón ni al cerebro. Mi rápida respuesta fue: «doctor yo puedo desplazarme a mi ciudad de Barcelona y allí me visitarán los médicos» y el doctor dijo: «lo más prohibido para usted es volar debido a que la presión atmosférica dificulta la circulación sanguínea». Para mí esta noticia fue como un golpe, donde la primera reacción fue la pregunta: ¿por qué a mí y tan lejos? La intención del viaje era pasar el periodo de vacaciones (Navidad, fin de año y fiesta de Reyes) para compartir con los amigos. Esta situación inesperada me obligó durante los doce días restantes, a seguir un tratamiento médico, hacer reposo absoluto y diariamente comprobar el nivel de coagulación de la sangre. Y durante estos días pude mentalizarme para hacer de nuevo un vuelo largo de regreso (Chile, París y Barcelona). Recibí mucha ayuda durante la preparación de este viaje: tranquilizantes, oraciones, vendar la pierna para facilitar la circulación… Pero lo más difícil fue despedirme de los amigos de Chile y subir de nuevo a un avión y realizar el vuelo sola. Recuerdo que fueron momentos de miedo y de muchas preguntas durante las quince horas de vuelo: ¿Voy a superar este vuelo? ¿Voy a morirme?… Evidentemente recé mucho y la verdad era que volando en el cielo me sentía más cerca de Dios. Como siempre, mi actitud optimista y pragmática me acompañaba: en un papel escribí mi nombre y unos teléfonos de contacto por si sucedía alguna cosa durante el vuelo. Yo misma me obligué a estar despierta y me recomendaron beber mucha agua. Por lo tanto, me levantaba a buscar agua y ‘providencialmente’ la etiqueta de las botellas de plástico llevaba el nombre de Santa Clara. Esto me permitió sentirme acompañada en mis pensamientos y mis dudas. Pasaban las horas muy lentamente, el avión estaba oscuro, los pasajeros durmiendo y yo caminaba, iba al lavabo y siempre con el papel de los datos doblado en mi mano. Y llegué a Barcelona, donde la familia y amigos me esperaban. Yo me sentía muy contenta de haber aterrizado con mi mano cerrada y el papel arrugado. Qué sensación de agradecimiento: ¡estaba viva! No fue mi hora, pero sí que hice un esfuerzo interior de valentía para superar lo vivido: una fuerte soledad por no poder compartir con nadie mi situación. Desde aquel momento mi vida cambió: visitas médicas sucesivas, controles… y en mi caso, un tratamiento para toda la vida. Existir es una aventura. Son muchos los factores que influyen en la vida y en la evolución de cada ser humano con reacciones y respuestas distintas según lo vivido. ¡Gocemos de nuestra única posibilidad de existir! Y agradezco a tantos ‘ángeles’, personas con nombre y apellidos que en aquel momento me acompañaron. Assumpta Sendra MestreFuente: http://pliegotante.blogspot.com/2023/02/pliego-n-169.html

Aquí en el cielo

Aquí en el cielo, María Dolores López Guzman, editorial Sal Tarrea, 2016 La autora María Dolores López Guzmán es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Teología. Ha sido profesora colaboradora en diversas instituciones universitarias. En la actualidad dedica su tiempo a los Ejercicios Espirituales, el acompañamiento espiritual, la comunicación oral a través de charlas y conferencias, y la escritura. El libro “Aquí en el cielo” nos ayuda a no oponer el cielo y la tierra, como si el primero fuera el mundo perfecto, frente a lo imperfecto. Los dos mundos – celeste y terrestre-, no están completamente separados ni son ajenos entre sí. Y, desde luego, el cielo no es un añadido a nuestra existencia después de nuestra muerte. Cristo ha venido para instaurar entre nosotros el Reino de los Cielos que no tendrá fin. Él es porción de cielo en la tierra. Hay que mirarlo a Él y seguirle para encontrarse con el cielo. Tenemos que despedirnos de la idea de que existen dos mundos: un mundo de arriba y un mundo de abajo. El cielo está en la profundidad de lo real.