Modo hacer y modo ser

Cuando practicamos la soledad y el silencio descubrimos cómo funciona nuestra mente y cuáles son sus tendencias: sus gustos, sus condicionamientos, los hábitos que sigue, a dónde le gusta viajar (ya sabemos que nuestra mente es muy viajera). Una parte importante del malestar y del estrés que padecemos procede de estos hábitos de la mente. Unos hábitos que podemos empezar a conocer gracias a la soledad y el silencio. Lógicamente, si aumentamos nuestra autoconciencia y autobservación vamos a comenzar desde una buena base que nos lleve a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno. La mente humana cuenta con dos modos de funcionamiento: modo hacer y modo ser. En el modo hacer la mente está centrada en lo que le falta, en el déficit, en lo que no tiene. Es el funcionamiento mental que categoriza, clasifica, ordena, marca objetivos, planifica, analiza, compara. Se centra, fundamentalmente, en los resultados, siendo estos la parte más productiva. Este modo se mueve en dos puntos de referencia: el pasado y el futuro. Así, el presente carece de sentido, siendo un mero trámite para llegar a un supuesto futuro en el que no faltará nada. Cuando estamos en este modo mental creemos que la felicidad nos espera en ese futuro. Todo lo que ahora nos está perturbando no existirá. Tenemos esa idealización, una ilusión vacía. Y, curiosamente, cada vez que llegamos a ese supuesto futuro lleno de perfección (si es que alguna vez llegamos), automáticamente vuelve a desplegarse otro nuevo futuro que comenzamos a perseguir con ansia. Esta forma de comportarse provoca mucho desgaste de energía. Si nos paramos a pensar en ser siempre productivos, nos daremos cuenta de que en nuestra vida existen muchos momentos donde no hay nada que conseguir, nada que resolver, ningún lugar al que ir. No obstante, el modo hacer es muy útil para algunas situaciones concretas: si tengo que conseguir un proyecto, he de analizar mi avance para sopesar lo que aún queda por lograr. Este modo de hacer nos ayuda a encontrar la mejor alternativa y, una vez descubierta, nos ayuda a ponerla en práctica, en marcha. Me gustaría que nos hiciéramos las siguientes preguntas: ¿Utilizamos este modo en otras situaciones? ¿Lo usamos con las personas que nos rodean, en nuestras relaciones, conmigo misma? ¿Lo hacemos centrándonos en lo que falta, en lo que no tenemos? Lo que normalmente ocurre es que utilizamos el modo hacer en todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida, enfocándonos en lo que nos falta para que sea perfecto. Al final, lo que ocurre cuando somos guiados por nuestra mente en el modo hacer es que dejamos de disfrutar, de ser felices con nuestras vidas, a pesar de que tengamos todas las razones objetivas para ser felices ¿Cómo es posible? El motivo es que dejamos de vivir realmente, ya que el modo hacer nos dice que lo que tenemos es incompleto. Si de verdad queremos resolver un problema, tal vez, nuestros pensamientos rumiantes nos alejen de la solución. Tal vez, una buena solución será dejar que la mente se calme, como cuando el agua agitada está turbia, y necesitamos que se calme para ver con claridad. Con la mente ocurre lo mismo, necesitamos que esas aguas se calmen para que, poco a poco, veamos con claridad y tomemos decisiones desde la calma. Así, estaremos más seguros de la decisión tomada y esta será más acorde con nuestra forma de ser. Tenemos otro modo, el modo ser, que potenciamos a través de la soledad y el silencio. El modo ser es el que nos lleva a la aceptación, un lugar donde la mente puede ser capaz de quedarse en calma y considerar la realidad de forma completa. En el modo ser se acepta todo como parte de la vida, no hay excepciones. Nos damos cuenta de que somos seres contingentes, limitados, y que la aceptación es el trampolín para abrazar plenamente la vida. Se procura la experiencia total de la vida. El modo ser está pegado al presente, observa con delicadeza todo lo que le sucede y lo acepta, permitiendo la llegada de cualquier situación vital sin forzarla y, así, podremos caminar como si estuviéramos besando la tierra con los pies. Fuente:https://colegiatansdc.blogspot.com/2023/07/julio-2023.html

1. Encuentro teológico: «Aquí en el cielo»

Audios Cinto Busquet // Eternidad y Trascendencia desde una perspectiva interreligiosa Gemma Manau // Dimensión eutópica de la fiesta

La amistad, la gran reina

Hablando de monarquía, me gustaría tratar de la gran reina: la amistad. De las tres relaciones importantes que tiene la vida: familia, pareja y amistad. Ella es la reina de todas. Si tuviera que definir la felicidad diría que es tener amigos, que triste debe ser no tenerlos. La amistad es la única relación importante que no necesita un papel para demostrarla. El día en que usted se casa firma un documento, incluso, en notaría y con testigos, y eso que nos estamos refiriendo al amor. Lo mismo pasa con la familia, se inventaron la partida de bautismo y el registro civil. En el caso de la amistad los burócratas no han podido inventar nada, solo basta con decir: somos amigos, y ya, el mundo cree. ¿No les parece esto muy bello? Que bajen el aviso cuando dos amigos vayan a una notaría a registrar su amistad en un documento con firma y contenido. Su majestad, la amistad, tiene niveles que la enriquecen, uno puede tener amigos para todo: amigos íntimos, para rumbear, para trabajar, amigos para hablar mierda, para filosofar, o amigos que reúnen todo eso, incluso, amigos que uno ni sabe por qué los tiene de amigos. Es que la amistad no requiere exclusividad, y aunque haya celos de amigos, no existen los cachos de amistad, o bueno, tal vez sí. El ser humano es muy versátil para inventarse formas de sufrir. La amistad tiene un amplio espectro, puedo ser amigo de mi mamá, de un tío o de un desconocido que me encontré un día cualquiera que terminó siendo el mejor amigo. Además, no tiene tiempo, se puede pasar años sin ver a un amigo y reencontrarse con la misma alegría de siempre. La amistad es voluntaria. Cuando uno comienza una amistad, no hay que demostrar nada y si las cosas no fluyen, chao, todos felices. En cambio, con el amor y la familia… Bueno, ya sabemos que pasa. Ahora bien, debería existir una ley de días de luto para aquellos que pierden a un amigo. Perder a un amigo, un amigo real, es igual o más doloroso que perder un amor. Es un sentimiento que no se valora en su real dimensión. Casi nadie dice: “¿Supiste lo de Alejandro? Está de luto. Perdió a un amigo”. Cuántas amistades se perdieron sin saber qué pasó, cuántas se fueron por cosas que hoy no valen la pena, cuánta tristeza hay detrás de la frase: “Nosotros éramos muy amigos, pero ya no”. No conozco la palabra que defina el fin de una amistad, habrá que inventarla, los alemanes sí la deben tener. Por eso hay que intentar estar a la altura de la amistad, porque ella es exigente, requiere madurez, paciencia, tolerancia y buenas excusas para cuando un mal amigo nos pida que le sirvamos de fiador. Amigos y amigas, cuidemos a la reina, honremos su reinado, hagámosle la venia a la amistad, a ella que es la mejor excusa para encontrar sin pretensiones el amor entre los desconocidos Dany Alejandro Hoyos Fuente: https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-amistad-la-gran-reina-DN18621442

1. Encuentro teológico «Aquí en el cielo»

Encuentro organizado por la Colegiata Cielo en la Tierra y la Universitas Albertiana. Trata de la relación entre cielo y tierra. Hoy muchos teólogos afirman que el mundo celeste y terrestre no están completamente separados ni ajenos entre sí. El cielo no es un añadido a nuestra existencia después de nuestra muerte. El teólogo belga Roger Laenaers dice: tenemos que despedirnos de la idea que existen dos mundos: un mundo de arriba y un mundo de abajo. El cielo está en la profundidad de lo real. Ponentes: Cinto Busquet, «Eternidad y Trascendencia desde una perspectiva interreligiosa» María del Mar Albajar, «¿Qué es el cielo?» María Dolores López Guzmán, «El Cielo no puede esperar» Peio Sánchez, «El primero en el paraíso» Gemma Manau, «Dimensión eutópica de la fiesta» ————————————————- Cinto Busquet, «Eternidad y Trascendencia desde una perspectiva interreligiosa» Cinto Busquet es especialista en Teología de las religiones. Actualmente es párroco en Calella. Ha vivido en Japón, Suiza e Italia. En su conferencia “Eternidad y Trascendencia desde una perspectiva interreligiosa”, nos habla de su experiencia y comparte su conocimiento de las otras religiones. Nos introduce en lo que sería la especificidad del cristianismo. El cielo está aquí porque Jesús está aquí. Maria del Mar Albajar, «¿Qué es el Cielo?» Maria del Mar Albajar es abadesa del Monestir de Sant Benet, Montserrat. Es economista, teóloga y trainer de Focusing. Hablamos con ella sobre el cielo y sobre la vida monástica como proyecto de vivir un trozo de cielo en la tierra. Sus respuestas son claras y profundas y nos dice que el cielo incluye cruz. María Dolores López Guzmán, «El Cielo no puede esperar» Es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Teología. Es casada y madre de tres hijos. Actualmente dedica su tiempo a los Ejercicios Espirituales (Ignacianos), y al acompañamiento espiritual de personas. En esta conferencia intitulada “El cielo no puede esperar”, habla de la importancia de invertir ya desde ahora en “cosas de la eternidad”. Hay cosas que permanecen. No solamente hay una vida después de la muerte, ya antes estamos “tocados de eternidad”. Podemos apoyarnos en la vida de Jesús. Él es porción de cielo en la tierra. Es autora del libro “Aquí en el cielo”. Peio Sánchez, «El primero en el paraíso» Peio Sánchez es párroco, teólogo y especialista en cine espiritual. Muy conocido en Barcelona por su trabajo en la parroquia Santa Ana, donde montó con un equipo un hospital de campaña para atender a las personas que viven en la calle. En su conferencia «El primero en el paraíso», nos habla del poder del mal, del sufrimiento, de las injusticias… Nos dice de vigilar nuestras palabras; no hablar sin haber pisado esta realidad. Se trata de tener la perspectiva de los últimos. La fraternidad es el lugar del cielo en la tierra. La eucaristía es el lugar donde se recupera la fraternidad, es la celebración de los heridos, que somos todos. Podemos celebrar, aunque sea de noche; porque Dios nos sigue convocando a una fraternidad de todos. El cielo no es una perspectiva individual, es un acontecimiento cósmico. Vamos viviendo procesos de resurrección. Gemma Manau, «Dimensión eutópica de la fiesta» Gemma Manau es miembro de la Colegiata Cielo en la Tierra. Es licenciada en química y ahora se está doctorando en teología. Ha vivido en diferentes países: República Dominicana, Suiza, Portugal… Actualmente trabaja como responsable del servicio de atención espiritual y religiosa de la Fundación Privada Llegat Roca i Pi. En su conferencia intitulada “Dimensión eutópica de la fiesta”, desarrolla a partir de textos inéditos de Alfredo Rubio de Castarlenas, una definición de la fiesta. Incluye la alegría de existir, la humildad óntica, la dimensión cósmica del ser, el don, la gratuidad, la saciedad, el gozo… Muestra como la fiesta tiene una dimensión eutópica: nos enseña el buen camino hacia la fiesta escatológica. Según Alfredo Rubio podemos experimentar la eternidad en el tiempo en soledad y silencio, en la fiesta y en el amor. El amor es el contenido de la fiesta. ¡Cuánta eternidad hay en un beso!

Sanar de las enfermedades del ser

Una tarea importante en la vida es «sanar el ser» de posibles enfermedades. Pero… ¿puede uno estar «enfermo» en el ser? ¿Qué significa eso? Nuestro ser es el modo concreto como cada persona existe en medio del universo. Irrepetible en sus genes, situada en el tiempo y en el espacio en un momento histórico que no eligió, y con su condición humana de la cual no puede escapar: limitada y también llena de potencias. Este modo de existir, que nos ha sido dado, suscita en las personas actitudes variadas. La mayoría de nosotros pasamos por el ser sin darnos cuenta; somos, sin más. Y sólo nos revolvemos cuando algo escapa a nuestros planes y proyectos, cuando se tuerce el camino, cuando sufrimos. Pero no solemos llegar más allá. Esta superficialidad nos pone en una situación de desprotección ante las adversidades de la vida. Muchos otros, ante su propia existencia, se sienten incómodos con alguno de los límites que la constituyen (la posibilidad de equivocarse, de estar en compañía de personas limitadas, el hecho de envejecer, de morir). Y se instalan en la apariencia (vanidad) para poder sobrellevar la vida. Se pierden el cariño auténtico porque no son capaces de asumir con transparencia su propia verdad. Hay quien echa mano del poder para saciar su deseo de absolutez. Y dominan a los demás (orgullo) como medio para sentirse más fuertes. Muestran así, paradójicamente, una debilidad óntica que nadie puede expresarles sin arriesgarse a una cruel venganza. Por eso están profundamente solos. Algunos más se adentran en una carrera infinita para tener cosas o prestigio que llenen su vacío (ambición), y no parecen saciarse nunca. Por ello establecen relaciones humanas de baja calidad con tal de mantener su estatus y posesiones. Estas tres formas de incomodidad con el ser son auténticas enfermedades que roban energía, reducen la capacidad de ser felices y generan fricciones y desazón a su alrededor. La salud del ser consiste en aceptar de manera natural el hecho de ser seres humanos, de ser uno mismo tal cual es, con su origen, su cuerpo, sus coordenadas históricas no elegidas. Se asume lo que es y no se puede cambiar, para en cambio desplegar todas las capacidades que cada uno tiene. Promovamos una sociedad que impulse la salud del ser. Que no nos ponga en una carrera infinita por la juventud a toda costa, que nos ayude a reconciliarnos con el hecho simple de ser, nada más y nada menos, que seres humanos Elena Gimenez Fuente: https://www.revistare.com/2023/04/10055/

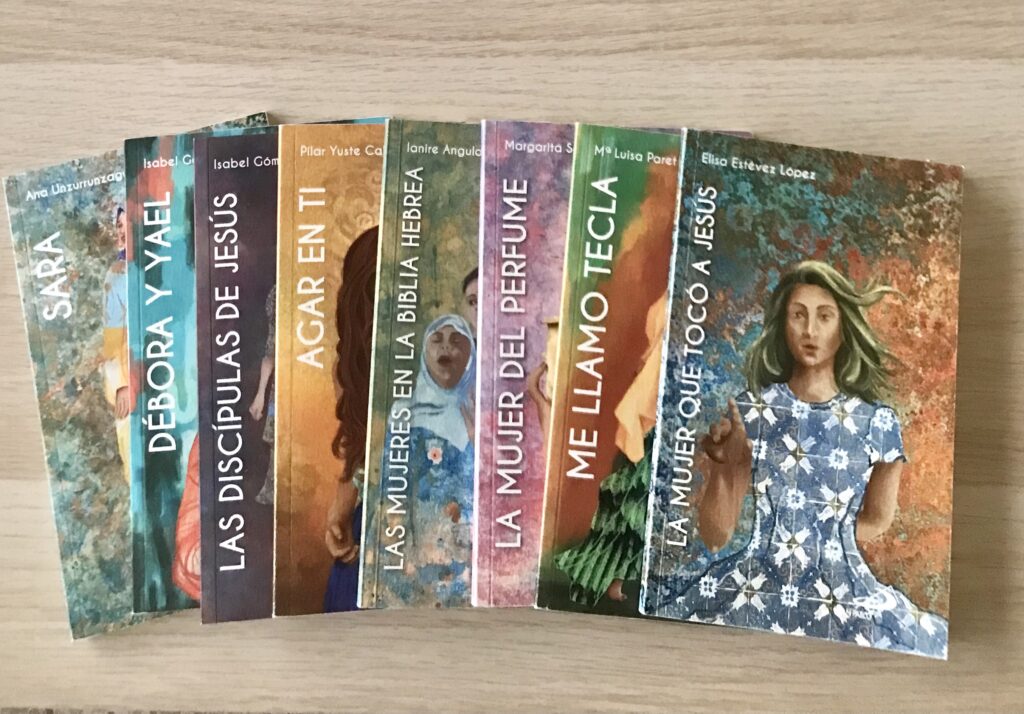

Mujeres bíblicas

Silvia Martínez Cano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas, coordina la colección Mujeres bíblicas editado por SAN PABLO. Se trata de unos libros formato bolsillo, que nos hacen descubrir la vida de numerosas mujeres presentes en la Escritura.La belleza de las portadas y del gráfico, la profundidad de los textos escritos por teólogas reconocidas, y las proposiciones para una dinámica grupal, hacen que esta colección sea un auténtico tesoro para divulgar una teología elaborada desde la feminidad.

Desenterrar a Dios

DESENTERRAR A DIOS, El proceso espiritual de Etty Hillesum, Ana Martín Echagüe SEMD, Editorial Sal Terrae, 2021 La autora Ana Martín Echagüe es formadora. Investigando sobre el poder de transformación de la fe, estudió el proceso espiritual de Etty Hillesum. Etty vive un crecimiento humano y de fe impresionante en medio del Holocausto. Ana Martín lo describe con gran claridad y termina con una proposición de un itinerario espiritual para hoy.También añade dos apéndices interesantes: uno que ayuda a entender el contexto histórico y otro con un elenco de algunas oraciones donde Etty se dirige explícitamente a Dios. El libro es un tesoro para acercarse a Etty que con su testimonio nos invita a desenterrar a Dios, a no añadir ninguna gota de odio al mundo de hoy, y a confesar la belleza de la vida en toda circunstancia.

¿Querer es poder?

Algunos dichos populares denotan una sabiduría que surge de las experiencias más vitales, y manifiestan aspectos de la realidad con gran clarividencia, otros, en cambio, a pesar de que integran nuestro imaginario colectivo, y que nos configuran, no necesariamente presentan una visión realista de la realidad. La expresión “querer es poder” es para mí un ejemplo claro de este segundo tipo de dichos populares. ¿Por qué? Esta expresión lleva implícita una noción prácticamente absoluta de la capacidad de la voluntad humana, como si la fuerza de voluntad, el empeño, la dedicación y el esfuerzo, la constancia, permitieran al ser humano alcanzar cualquier cosa que se propusiera siempre y cuando pusiese en ello el brío suficiente. Se olvida de esta forma que el ser humano es, ante todo, un ser limitado. Esto no es ni bueno ni malo, es nuestra forma de ser. Con esta reflexión no quiero negar la importancia de la voluntad, todo lo contrario, ésta es importantísima y necesaria para cualquier acción que emprendamos, es una energía que nos pone en movimiento y en muchos casos, nos lleva a metas que nos parecían inalcanzables a nosotros mismos, pero no nos lleva más allá de nuestro propio límite. A veces realmente querer es poder, pero en otros casos no lo es de forma alguna. La imaginación, la creatividad se mueven en esta frontera del límite. Podríamos decir que estiran la realidad lo más posible, hasta tocar la frontera de lo real y posible, pero no la pueden cruzar. La ciencia, y en la actualidad la tecnología, pueden ser un caso paradigmático de esto que estamos diciendo. Los avances, que además, siguen un ritmo vertiginoso, lo cual puede generar una especie de espejismo que lleve al ser humano a convencerse de que siempre querer es poder. Cuando apareció la televisión los más ancianos no llegaban a comprender cómo se habían podido meter aquellas personas allí dentro. Ahora esta perplejidad nos arranca una sonrisa. Pero la perplejidad ante la complejidad no nos puede hacer perder de vista la realidad del ser humano. Hace unos años, el teólogo Martín Gelabert en un artículo titulado “Las religiones, inspiradoras de humanización”, afirmaba que «todas las religiones, si son auténticas, son humanizadoras»; y continuaba manifestando que «Si las religiones son inspiradoras y promotoras de humanización, entonces es claro que lo humano es criterio de la buena religión. En la búsqueda de lo humano es donde las religiones pueden encontrarse entre ellas y donde pueden ofrecer un criterio objetivo de su bondad a las personas no religiosas.» Del artículo del teólogo valenciano quisiera destacar lo humano como criterio de autenticidad (o de buena religión) y como lugar de encuentro, no sólo entre las religiones, sino también, añadiría yo, para el diálogo fe cultura, y en concreto con la ciencia (y la tecnología que se desprende de la misma), puesto que cuando un creyente mira la creación, mira la misma realidad que el científico, aunque sea desde perspectivas diferentes y con aberturas diferentes, puesto que el ser humano religioso no entiende esta realidad presente como definitiva. Sin embargo puede ser más difícil ponernos de acuerdo en lo que significa lo humano, o aquello que promueve la humanización. Intentemos esbozar algunos criterios. El primero ciertamente puede ser el límite. Desde la tradición judeocristiana se entiende el ser humano como creado, y en este sentido la creaturalidad del ser humano nos remite a Dios. El ser humano es creado y sustentado por Dios. Sin embargo, el límite no es una noción que se desprende de la religiosidad, sino que el límite pertenece a la raíz más profunda del ser, del ser humano, puesto que toda persona es, pero podía no haber existido nunca. No es un dato revelado, sino un dato ontológico. El ser humano es un ser radicalmente frágil existencialmente, y social por naturaleza. La ciencia nos aporta por un lado conocimiento, es decir nos ayuda a comprender la realidad, nuestra realidad, esa misma que es tocada por la mirada creyente y por la mirada científica. Pero una realidad que es limitada y que por ello es contemplada por una mirada que a su vez también lo es, por ello hay que asumir y aceptar con alegría que la realidad siempre tendrá para nosotros una dimensión de misterio. Por otro lado, la ciencia nos proporciona mayores cotas de bienestar, por lo tanto, una ciencia que sea una buena ciencia, es decir impulsora y promotora de humanización tiene que proporcionar un bienestar inclusivo y nunca exclusivo, o pero aún, excluyente, pues si lo fuera no sería verdaderamente humanizadora. En la búsqueda de lo humano, partiendo de la aceptación del límite y por lo tanto de la dimensión de misterio que la realidad tiene, y desde una perspectiva inclusiva puede haber un diálogo fructífero entre la fe (las religiones) y la ciencia, para que ambas promuevan una sociedad más humanizadora. Gemma Manau Fuente: Nuestra Señora de la Paz y la Alegría: Pliego nº 129 (pliegotante.blogspot.com)

Ser para los otros corresponsablemente

Recientemente vino a mi memoria una escena de la película El Naufrago. El personaje de Tom Hanks dejaba su huella, de sangre, en un balón de futbol. Lo que me impresionó fue que, en ese balón, empezó a ver a un ser con el cual interactuar y, más tarde, a un amigo por el cual arriesgaría su vida. Me puso a pensar en la capacidad que tenemos los seres humanos de idear formas para no sentirnos solos, para sentirnos acompañados, escuchados, amados, comprendidos y, también, para acompañar, escuchar, etc. ¡Qué sólo se sentiría! Abandonado a su suerte en aquella isla, sin nadie con quien contar, completamente a la deriva de la vida, de los amigos, de la familia y, quizá, de él mismo. ¡Necesitaba un amigo! Las personas no estamos hechas para la soledad, esa que te margina del mundo, que te vacía de tu propia humanidad y te deja desorientado. Estamos hechos para darnos, para recibir, para amar y dejarnos amar. Estamos hechos para el otro, en las buenas y en las malas. Es bueno, sin embargo, tener momentos para hacer soledad y silencio en donde nos encontramos con nosotros mismos, nos centramos, serenamos para poner aquello que tenemos y somos al servicio del otro. Y así crecemos y amamos más plenamente. Nuestra vida y acciones toman otra dimensión cuando se colocan en relación a los demás. ¿No te pasa que cuando sabes que alguien vendrá a tu casa te esmeras más en arreglar tu espacio? ¿No te pasa que si te vas de vacaciones solo lo primero que quieres hacer es contar cómo te ha ido, incluso llevas recuerdos de ese viaje? ¿No te pasa que tu trabajo adquiere otra perspectiva cuando te das cuenta que afecta positivamente a los demás y añades valor a sus vidas? ¿No te pasa que cuando un amigo sufre, sufres con él? ¿Por qué? Porque da sentido a nuestras vidas sabernos parte de los demás, y saber a los demás parte de nosotros. Los demás dan sentido a nuestro ser; nos conocemos a través de ellos, y ellos a través de nosotros. Es lo que nos hace humanos, y es lo que valoramos más; es en ese darse que alcanzamos la máxima plenitud como seres humanos. Nuestra esencia no es solitaria sino relacional. Si no me doy, si mi esfuerzo, tiempo, trabajo, atención no se enfocan en quien me rodea, no sirve para nada. Cuánto nos ha costado el confinamiento, esa lejanía física. Y, sin embargo, cuántas bellas iniciativas fraternas han surgido para hacer que el dolor ajeno fuera menor. Fuimos creados para la relación, para la donación, para el amor, que se vuelve plena cuando me ofrezco. Cuando hago de mi vida una obra de arte en la entrega y el servicio. Y ahí, logro conocerme más profundamente para saber también cómo recibir. Somos para los demás; somos expresión que se comparte, vínculo, fuente y recipiente. El Naufrago buscó esa forma de darse, de combatir su soledad, y eso le ayudó a sobrevivir 4 años en una isla desierta. Se podría decir que ese balón le salvó la vida, como nos la salva a nosotros ser para los demás amorosamente, cada día. Claudia Soberón Fuente: Nuestra Señora de la Paz y la Alegría: Pliego nº 145 (pliegotante.blogspot.com)

Orar

Esta canción de Juan Ignacio Pacheco nos dice con pocas palabras lo esencial sobre el amor, la vida y el servicio.